葉酸サプリの品質はどこで見る?後悔しないための見分け方と信頼できる製品の選び方【7つの絶対条件】

【はじめに】葉酸サプリ選び、終わりなき情報収集に疲れていませんか?

「情報が多すぎて、もう何が正しいのかわからない…」 「検索するたびに違うことが書かれていて、一体何を信じればいいの?」 「ランキング1位だから、値段が高いから、という理由で選んで本当に大丈夫?広告の”安心”は、本当の”安全”なの?」

もしあなたが今、このように感じているのなら、それは当然のことです。10年以上にわたり何千ものウェブコンテンツを分析してきた私の経験から見ても、葉酸サプリに関する情報は玉石混交であり、多くの方が「検索疲れ」に陥ってしまうのは無理もありません。

この記事を最後まで読めば、あなたはもう広告やランキングに惑わされることはありません。ご自身の目で品質を見極め、心から「これなら安心」と思える葉酸サプリを、自信を持って選べるようになります。未来の赤ちゃんのための大切な一歩を、一緒に踏み出しましょう。

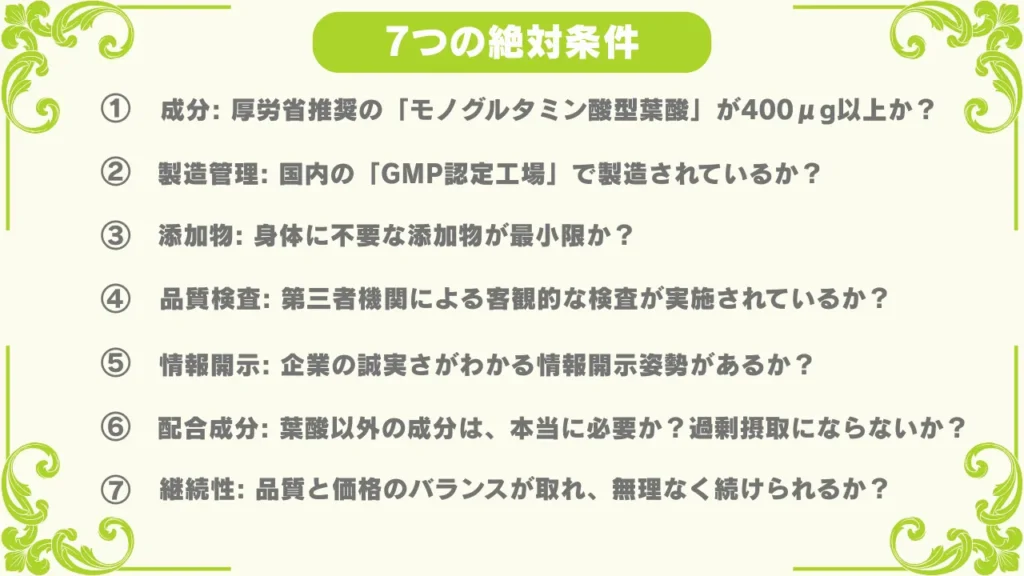

【結論】後悔しない葉酸サプリ選び、品質の見極めは「7つの絶対条件」で決まる

最初にこの記事の結論をお伝えします。専門家の視点から数多くの製品を分析した結果、本当に品質の高い葉酸サプリを見極めるためのチェックポイントは、以下の7つの絶対条件に集約されます。

- 成分: 厚労省推奨の「モノグルタミン酸型葉酸」が400μg以上か?

- 製造管理: 国内の「GMP認定工場」で製造されているか?

- 添加物: 身体に不要な添加物が最小限か?

- 品質検査: 第三者機関による客観的な検査が実施されているか?

- 情報開示: 企業の誠実さがわかる情報開示姿勢があるか?

- 配合成分: 葉酸以外の成分は、本当に必要か?過剰摂取にならないか?

- 継続性: 品質と価格のバランスが取れ、無理なく続けられるか?

「言葉は聞いたことがあるけど、詳しくは知らない…」という項目もあるかもしれませんね。大丈夫です。これから各章で、なぜこれらの条件が重要なのか、そして具体的にどこを見てチェックすればいいのかを、一つひとつ徹底的に、そして分かりやすく解説していきます。

【第1章:成分編】まず最重要!葉酸の種類と含有量をチェック

赤ちゃんのために、まず確認すべき最重要項目が「葉酸の種類」と「含有量」です。ここを間違えると、せっかく毎日サプリを飲んでも、最も重要な目的を果たせない可能性があります。栄養の専門家でなくとも理解できるよう、基本から丁寧に解説します。

なぜ国は「モノグルタミン酸型(合成葉酸)」を推奨するのか?

サプリ選びで最初にぶつかるのが「天然」と「合成」の壁ではないでしょうか。「天然由来の方がなんとなく安心」と感じるのは自然なことですが、葉酸に関しては、その考えを一度リセットする必要があります。断言しますが、サプリで摂るべきは「モノグルタミン酸型」と呼ばれる合成葉酸です。

その最大の理由は、体内で効率よく利用できることが科学的に証明されているからです。 サプリで葉酸を摂る目的は、主に「胎児の神経管閉鎖障害のリスク低減」にあります。この目的を達成するためには、必要な量の葉酸が、必要な時期に、確実に体内に吸収されなければなりません。

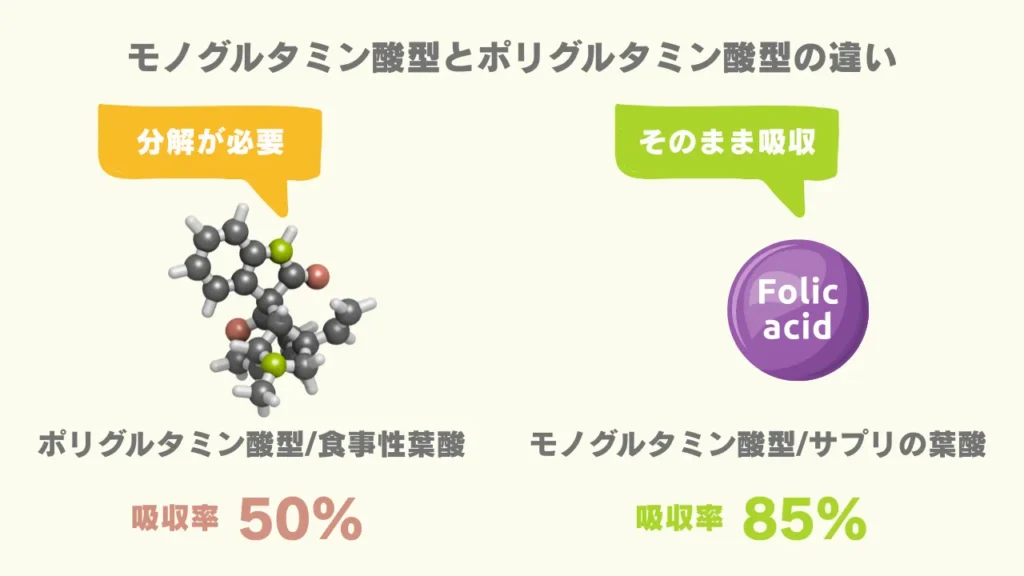

- 食事から摂る天然葉酸(ポリグルタミン酸型): ほうれん草などに含まれる葉酸。複数の分子が繋がった複雑な構造をしており、体内で分解するプロセスが必要です。そのため、吸収率が約50%と低く、個人差も大きいとされています。

- サプリで摂る合成葉酸(モノグルタミン酸型): シンプルな構造で、分解の必要がなく、そのまま効率よく吸収されます。吸収率は約85%と非常に高く、安定しています。

この科学的根拠に基づき、厚生労働省も「日本人の食事摂取基準」の中で、妊娠を計画している女性に対し、通常の食事に加えて、サプリメントなどから「モノグルタミン酸型葉酸」を摂取することを強く推奨しています。

※出典: 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

チェック方法:パッケージ裏の「栄養成分表示」で確認

確認方法は簡単です。商品のパッケージ裏面にある「栄養成分表示」または「原材料名」をチェックしてください。ここで見るべきポイントは2つです。

- 葉酸の種類: 「葉酸含有酵母」や「葉酸(モノグルタミン酸型)」といった記載を探します。もし「レモン由来」など食品名のみが強調されている場合は、吸収率が不安定なポリグルタミン酸型の可能性があるので注意が必要です。

- 含有量: 含有量については、厚生労働省が妊娠を計画している女性から妊娠初期の女性に対して、1日400μgの摂取を推奨しています。多くの製品では、食事からの摂取も考慮して400μg〜500μgの範囲で配合されていますので、この数値を目安にしましょう。

同時に、耐容上限量も意識することが重要です。厚生労働省は、モノグルタミン酸型葉酸の耐容上限量を、18〜29歳の女性で1日900μg、30〜64歳で1,000μgと定めています。

この上限がなぜ重要かというと、高用量の葉酸が「ビタミンB12欠乏症」という別の栄養素の欠乏を見つけにくくするリスクがあるためです。ビタミンB12の欠乏は、放置すると回復が難しい神経障害を引き起こす可能性がありますが、葉酸を大量に摂取するとそのサインである貧血症状だけが改善されてしまうことがあります。その結果、根本的な原因の発見が遅れてしまうのです。この診断の遅れを防ぐための安全基準として、この上限値が設定されていることを覚えておきましょう。

【第2章:製造・品質管理編】見えない「安心」を可視化するGMP認定と情報開示

主成分が良くても、それが不衛生な環境で作られていたり、成分量が毎回バラバラだったりしたら、安心して飲めませんよね。ここでは、製品の「品質の安定性」と「安全性」を担保する工場の信頼性を見極める方法を解説します。

「GMP認定工場」とは?ただの製造所との決定的な違い

GMP(Good Manufacturing Practice)とは、日本語で「適正製造規範」と訳され、一言でいえば医薬品の製造にも用いられる厳格な品質管理の考え方を取り入れた、健康食品のための品質・製造管理基準のことです。

GMP認定工場では、ただ製品を作るだけではありません。原料の受け入れから、製造、充填、包装、そして最終製品の出荷に至るまで、全ての工程において「常に同じ品質で、安全に作られる」ための仕組みが徹底されています。

ただし、両者には法的な位置づけに重要な違いがあります。医薬品のGMPが法律で必須とされているのに対し、健康食品のGMPはメーカーが自主的に取得する任意の認証制度です。つまり、GMP認定マークは、法規制以上の品質管理体制を自発的に構築し、第三者機関の厳しい審査をクリアした、品質への高い意識の証明と言えるのです。

ここで最も重要なポイントは、「GMP準拠」と「GMP認定」は全くの別物だということです。「準拠」はメーカーによる自称に過ぎませんが、「認定」は、利害関係のない第三者機関による厳しい審査をクリアした客観的な証明です。これは多くの人が見落としがちなポイントなので、必ず「認定」マークがあるかを確認してください。

チェック方法:公式サイトの「会社概要」や「品質へのこだわり」ページを確認

GMP認定の有無は、商品の公式サイトで確認するのが最も確実です。「品質への取り組み」や「安全性について」「よくある質問」といったページに、以下のような認定マークが掲載されているかを探してみましょう。

※画像はベルタ葉酸サプリ様から引用

どの工場が認定されているかは、以下の公式サイトのリストでも確認できます。気になるメーカーの工場がリストにあるか、直接チェックしてみるのも一つの確実な方法です。

※情報源: 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 GMP公式サイト

さらに信頼性を高める「情報開示」の姿勢

企業の誠実な姿勢は、情報開示に表れます。特に以下の情報を公式サイトで包み隠さず公開している企業は、自社製品の品質に自信と責任を持っていると判断でき、信頼性が格段に高まります。逆に言えば、これらの情報を開示したがらない企業は、何か理由があるのかもしれない、と考えることもできます。

| 開示情報 | なぜ重要か |

|---|---|

| 最終製品の製造国 | 「どこで製品が最終的に形になったのか」を知るための基本情報です。これが明確でない製品は避けたいところです。 |

| 原材料の原産国 | 主要な成分がどこから来たのかを把握することで、より深い安心に繋がります。全ての原料を開示するのは難しい場合でも、主要成分については開示している企業が望ましいです。 |

| 第三者機関の検査結果 | 自社だけでなく、利害関係のない外部の目でも安全性が客観的に証明されていることが何よりの証拠です。これを自主的に公開しているかは、信頼性を測る大きなバロメーターになります。 |

【第3章:安全性編】不要なものは避ける!添加物と各種検査のチェック

毎日、長期間にわたって口にするものだからこそ、主成分である葉酸以外の成分にもしっかりと目を向ける必要があります。ここでは、添加物との正しい向き合い方と、安全性を裏付ける客観的な検査について解説します。

「無添加」表示のルールが変わった!本当に見るべきポイントとは

「無添加」と聞くと、完全に安全なイメージを持つかもしれません。しかし、その表示ルールが2024年4月から大きく変わったことをご存知でしょうか? これを知らないと、古い情報に惑わされてしまう可能性があります。

2022年に消費者庁が策定した「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が、2024年4月から完全施行されました。これは、「無添加」という言葉自体を禁止するものではありません。しかし、消費者に誤解を与える可能性のある、曖昧で不誠実な表示を厳しく制限するものです。

具体的には、以下のような表示が問題視されるようになりました。

| ガイドラインが問題視する表示の類型(例) | なぜ問題なのか? |

|---|---|

| 単なる「無添加」「不使用」の表示 | 何が添加されていないのかが全く分からず、消費者に誤解を与えます。 |

| 「人工」「合成」といった用語の使用 | 「人工甘味料不使用」など。法律で「人工」「合成」の定義がなく、事業者の独自の判断で使われるため、誤解を招きます。 |

| 他のもので代替している場合 | 「保存料不使用」と表示しつつ、実際には保存効果を持つ別のもの(日持ち向上剤など)を使用しているケース。消費者の期待を裏切る表示です。 |

| 健康や安全性との関連付け | 「無添加だから体に良い」「化学調味料不使用だから安全」といった表示。科学的な根拠なく、優良であると誤認させる可能性があります。 |

出典: 消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を基に作成

この新しいルールを理解した上で、私たちが今探すべきなのは、曖昧な「無添加」というキャッチコピーではありません。「着色料、香料、保存料は使用していません」のように、何が具体的に不使用なのかを、誠実に、そして明確に記載している製品なのです。その上で、次のセクションで解説する「不要な添加物」が含まれていないか、ご自身の目で原材料名をチェックすることが重要になります。

【選択基準】栄養摂取の目的から見て、不要な可能性のある添加物リスト

新しいガイドラインを理解した上で、次は「では、具体的に何が含まれていないか」をチェックします。

まず大前提として、ここで挙げる添加物は、国が定めた基準内での安全性は確認されています。その上で、これらは栄養摂取が目的ではなく、味や見た目の調整、製造効率の向上のために使われる成分です。

したがって、「栄養摂取以外の目的で添加される成分を、できるだけ避けたい」と考える「クリーンラベル」を重視する方にとっては、これらが含まれていない製品を選ぶことが一つの有効な選択基準になります。これは科学的な安全性の問題というよりは、個人の価値観や消費哲学に基づく選択です。

| 添加物の種類 | 主な用途 | 「クリーンラベル」視点での考え方 |

|---|---|---|

| 人工甘味料(アスパルテーム等) | 甘みをつける | 栄養上のメリットはなく、妊娠中にあえて摂取する必要はないと考えることができます。 |

| 合成着色料(赤色〇号等) | 見た目の色を良くする | サプリの色は品質に影響しません。栄養上の価値がない成分は避けたいと考える方向けです。 |

| 合成香料 | 飲みやすい風味付け | 鉄臭さのマスキング等に使われますが、本来サプリに風味は不要と考えることができます。 |

| 光沢剤(シェラック等) | 錠剤の表面をコーティングする | 飲みやすさ向上のためですが、必須の添加物ではなく、よりシンプルな処方を好む方向けです。 |

チェック方法:パッケージ裏の「原材料名表示」を隅々まで見る

これらの添加物の有無は、パッケージ裏の「原材料名表示」で全て確認できます。原材料名は、法律で含有量の多い順に記載することが義務付けられています。表示の前半は主成分、後半にいくほど添加物が多くなります。リストの最後までしっかりと目を通し、先ほど挙げたような不要な添加物の名前がないか、チェックする習慣をつけましょう。

「第三者機関による安全性検査」の重要性

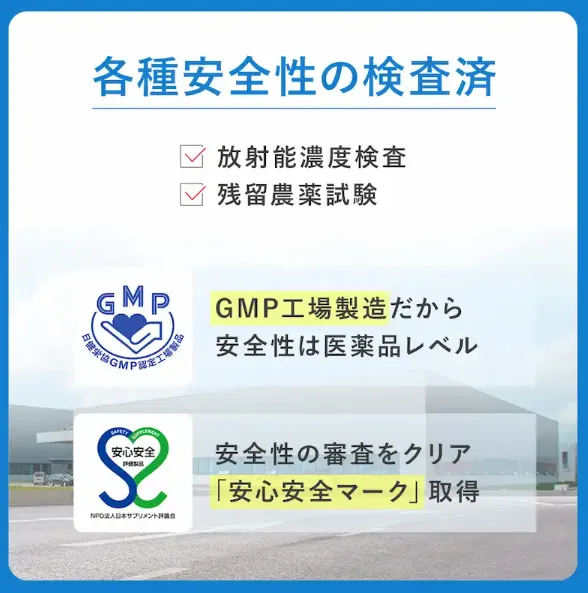

企業の「安全です」という言葉を、客観的な事実として裏付けるのが、安全性検査のデータです。特に、自社の検査だけでなく、利害関係のない第三者機関に検査を依頼し、その結果を公開している企業は非常に信頼できます。

最低限、以下の検査が実施され、その結果(「検出せず」など)が公開されているかを確認しましょう。

- 放射能検査

- 残留農薬検査

- 重金属検査(水銀、ヒ素、カドミウムなど)

これらの検査結果は、公式サイトの「品質管理」や「安全性について」といったページで、検査成績書のPDF形式などで公開されていることが多いです。ぜひ一度探してみてください。

【第4章:価格と価値編】なぜ高い?安い?葉酸サプリの価格差のからくり

「月々1,000円台のサプリと、5,000円以上するサプリ。どうしてこんなに値段が違うの?」これは、葉酸サプリ選びで誰もが抱く最大の疑問だと思います。結論から言うと、その価格差は、品質へのこだわりや安全性にかけたコストの差であることがほとんどです。

高価格帯のサプリは、例えば吸収率を高める独自の工夫を凝らした高品質な原料を使い、もちろんGMP認定工場のような厳格な管理体制のもとで製造され、さらに複数の第三者機関での厳格な検査にもコストをかけています。これらの「目に見えない安心」のためのコストが、価格に反映されているのです。

もちろん、「高い=絶対に良い」「安い=絶対に悪い」と一概には言えません。しかし、極端に安い製品の場合、コストを大幅に削減している可能性があります。大切なのは、その価格設定に納得できるだけの「価値」があるかどうかです。ここまで解説してきた基準で製品の品質をチェックし、その上でご自身の予算と照らし合わせて、最もバランスの取れた製品を選ぶことが、後悔しないための賢い選択と言えるでしょう。

【第5章:実践ガイド】もう迷わない!葉酸サプリ品質チェックシート

さあ、いよいよ実践です。ここまでの内容を基に、あなたが今気になっている商品の品質を、客観的に評価できるチェックシートを作成しました。まずは第一候補の商品の公式サイトを開いて、このシートを片手に宝探しをするような感覚で、一つひとつ確認作業をしてみましょう。

| チェック項目 | YES/NO | 確認場所(公式サイトのページなど) |

|---|---|---|

| 【成分】モノグルタミン酸型葉酸か? | 商品情報、原材料名、栄養成分表示 | |

| 【成分】含有量は400μg以上か? | 栄養成分表示 | |

| 【製造】国内GMP認定工場で製造か? | 品質へのこだわり、会社概要、Q&A | |

| 【添加物】不要な添加物は最小限か? | 原材料名表示 | |

| 【安全性】第三者機関の検査結果は公開されているか? | 安全性について、品質管理 | |

| 【情報開示】最終加工国は明確に開示されているか? | 商品概要、Q&A |

このシートで「YES」が多くつく製品ほど、品質と安全性に対する意識が高く、誠実なメーカーである可能性が高いと判断できます。ぜひ、複数の商品を比較検討する際の「あなただけの評価基準」としてご活用ください。

【応用編】あなたに本当に合った葉酸は?「活性型葉酸」という新しい選択肢

ここまでは、すべての方に共通する葉酸サプリの基本的な選び方を解説してきました。しかし、最新の栄養学では、さらに一歩進んだ「自分の体質に合わせて、より効率的な栄養素を選ぶ」という考え方が注目されています。

日本人女性の半数以上が持つ「遺伝的な体質」とは?

実は、日本人女性の6割以上が、一般的な葉酸(モノグルタミン酸型)を、体内で実際に利用できる「活性型」に変換する力が、遺伝的に弱い可能性があることをご存知でしょうか。これは「MTHFR遺伝子多型」と呼ばれる、ごく一般的な体質の違いであり、病気ではありません。

この体質を持つ方の場合、推奨量の葉酸サプリをきちんと飲んでいても、体内でうまく活用できず、血中の葉酸濃度が十分に上がらない可能性がある、と指摘されています。

解決策としての「活性型葉酸(5-MTHF)」

そこで登場するのが、この変換プロセスをショートカットできる「活性型葉酸(5-MTHF)」です。活性型葉酸は、最初から体内で利用できる形で配合されているため、遺伝的な体質に関わらず、効率的に吸収・活用されることが期待できます。

どう考え、どう選ぶか?

「活性型葉酸」は、特にご自身の体質が気になる方にとって、非常に魅力的な選択肢となり得ます。ただし、以下の点も知っておくことが重要です。

- 現状の推奨: 現時点では、産婦人科学会などが全ての女性にMTHFR遺伝子検査を推奨しているわけではありません。標準的なモノグルタミン酸型葉酸で、大多数の人のリスク低減は達成できると考えられています。

- 市場の状況: 活性型葉酸を含むサプリは、日本でも入手可能になりつつありますが、まだ種類が少なく、一般的な葉酸サプリに比べて高価な傾向にあります。

- 専門家への相談: もしご自身の体質について詳しく知りたい場合や、活性型葉酸を積極的に検討したい場合は、DTC(消費者向け)遺伝子検査の情報なども参考にしつつ、最終的には医師や管理栄養士などの専門家に相談することをおすすめします。

この「活性型葉酸」という視点は、今後のサプリメント選びの新しい基準になるかもしれません。頭の片隅に置いておくと、より深い製品比較ができるようになるでしょう。

【よくあるご質問 Q&A】

最後に、多くの方が抱きがちな、より細かい疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 天然葉酸(ポリグルタミン酸型)はダメなのですか?

A. ダメというわけでは決してありません。ほうれん草などの食品から摂る天然葉酸も、もちろん身体にとって重要な栄養素です。しかし、先述の通り、体内での吸収率が不安定なため、胎児の神経管閉鎖障害のリスクを低減するという明確な目的のためには、吸収率が高く安定しているモノグルタミン酸型葉酸をサプリで確実に摂取することが、国の機関からも推奨されています。食事とサプリ、それぞれ役割が違うと考えると分かりやすいでしょう。

Q2. 鉄やカルシウムも一緒に入っている方がお得ですか?

A. 一見お得に感じますが、注意が必要です。一度に多くのミネラルを摂取すると、互いの吸収を阻害し合ってしまう「拮抗作用」という性質があります。例えば、鉄とカルシウムは同時に摂ると吸収率が下がることが知られています。もし貧血などで鉄分が必要な場合は、かかりつけの医師に相談の上、葉酸とは別に、吸収の良いタイミングで鉄剤などを摂取する方が効果的な場合もあります。「オールインワン」が必ずしもベストな選択とは限らないのです。

Q3. ランキングサイトのおすすめ商品は信用できますか?

A. ランキングは、あくまで世の中の動向を知るための参考情報の一つと考えるのが賢明です。最終的に判断すべきは、あなた自身です。もしランキングサイトを参考にするのであれば、その順位の根拠がどこにあるのか、この記事で解説したような品質基準でしっかりと評価されているかを確認することが重要です。例えば、専門家が解説する葉酸サプリの選び方とおすすめランキングのように、選定基準が明確に示されている記事を参考に、ご自身の目で各商品を比較検討することをおすすめします。

Q4. 葉酸サプリはいつからいつまで飲めばいいの?

A. 葉酸が特に重要になるのは、妊娠1ヶ月前から妊娠3ヶ月までの期間です。胎児の神経管は妊娠初期の非常に早い段階で作られるため、妊娠がわかる前から摂取しておくことが理想とされています。そのため、「妊活を始めたらすぐに」飲み始めるのがベストです。授乳期にも葉酸は通常より多く必要とされるため、出産後も授乳が終わるまで飲み続けることが推奨されています。

Q5. 飲み忘れた場合はどうすればいい?2日分を一度に飲んでも大丈夫?

A. 1日飲み忘れたからといって、過度に心配する必要はありません。しかし、思い出したからといって、2日分を一度に飲むのは避けてください。葉酸は水溶性ビタミンなので、一度に大量に摂取しても余剰分は尿として排出されてしまいます。飲み忘れに気づいたら、その日は1回分だけ飲み、翌日からまた通常のペースに戻しましょう。毎日決まった時間に飲む習慣をつけるのが、飲み忘れを防ぐコツです。

Q6. オーガニックや天然由来をうたうサプリはどう考えればいい?

A. 「オーガニック」や「天然由来」という言葉は、安心感を与えますが、葉酸サプリにおいては少し冷静な判断が必要です。先述の通り、吸収率の観点からは合成葉酸(モノグルタミン酸型)が推奨されています。また、たとえ天然由来の原料でも、その栽培・収穫・加工の過程で農薬や汚染のリスクがゼロとは限りません。大切なのは言葉のイメージだけでなく、この記事で解説したGMP認定や第三者機関による安全性検査といった客観的な事実で品質を評価することです。

Q7. 薬との飲み合わせで気をつけることは?

A. 基本的に、葉酸サプリは食品ですので、重篤な相互作用を起こすことは稀です。しかし、もしあなたが持病の治療などで何らかの薬を常用している場合は、念のため、サプリを飲み始める前に必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。特に、抗てんかん薬や一部の抗がん剤などは、葉酸の働きに影響を与える可能性があります。自己判断はせず、専門家のアドバイスを仰ぎましょう。

【まとめ】最高の葉酸サプリは、あなた自身の知識で見つけられる

ここまで本当にお疲れ様でした。最後に、この記事でお伝えした最も重要な「7つの絶対条件」をもう一度振り返りましょう。

- 成分: モノグルタミン酸型葉酸が400μg以上

- 製造管理: 国内GMP認定工場での製造

- 添加物: 不要なものは最小限に

- 品質検査: 第三者機関による検査の実施

- 情報開示: 誠実な情報開示姿勢

- 配合成分: シンプルで過剰でないか

- 継続性: 無理のない価格

この記事で得た知識は、氾濫する情報の中から「真実」を見抜くための、あなただけの強力な”ものさし”です。

もうあなたは、広告のキラキラした言葉や、根拠の曖昧なランキングに惑わされる必要はありません。たくさんの情報を乗り越え、ご自身の力で「品質」という本質を見抜く知識を身につけたのですから。それは、これから生まれてくる赤ちゃんへの、何よりの愛情表現です。

あなたが自信を持って選んだサプリは、きっとお腹の赤ちゃんにとっても最高の贈り物になるはずです。あなたの賢い選択が、輝かしい未来に繋がることを心から願っています。

参考文献

以下に、本記事で解説した内容の根拠となる、国や公的機関、専門学会が公開している重要な情報源をまとめました。より詳細な情報や一次情報をご確認いただく際にご活用ください。

- 厚生労働省『「統合医療」に係る情報発信等推進事業』 – 葉酸 葉酸の科学的根拠、安全性、有効性、そしてMTHFR遺伝子多型との関連性など、専門家向けの包括的な情報がまとめられています。 https://www.ejim.mhlw.go.jp/pro/overseas/c03/05.html

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」 妊娠各期における葉酸の推奨摂取量、耐容上限量、吸収率に関する国の公式基準です。(国立健康・栄養研究所による解説ページ) https://www.jaog.or.jp/note/%EF%BC%882%EF%BC%89%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E3%81%A8%E8%96%AC

- 厚生労働省「健康食品のGMP(適正製造規範)について」 消費者が安全な健康食品を選ぶための指標として、GMPとは何か、GMPマークの意味を分かりやすく解説した公式資料です。 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/kenkou_shokuhin_gmp.pdf

- 消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」 「無添加」や「不使用」といった表示に関する国の公式ガイドラインです。どのような表示が消費者に誤解を与える可能性があるかを具体的に示しています。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf

- 日本産科婦人科学会「妊娠と薬」 妊娠を希望する場合や妊娠中の薬剤使用に関する基本方針が示されており、葉酸を妊娠前から補充する必要性について言及されています。 (https://www.jaog.or.jp/note/%EF%BC%882%EF%BC%89%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E3%81%A8%E8%96%AC/)

- 日本神経学会「てんかん治療ガイドライン2018」 抗てんかん薬が葉酸の血中濃度に与える影響と、てんかんを持つ女性が妊娠する際の葉酸補充の重要性について、専門学会としての見解が示されています。 https://www.neurology-jp.org/guidelinem/epgl/tenkan_2018_13.pdf

- 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会「健康補助食品GMP」 健康食品GMPの認証を行う主要な第三者機関の公式サイトです。GMPの概要や認定プロセスについて詳しく解説されています。 https://www.jhnfa.org/gmp-0.html

- 独立行政法人 国民生活センター「胎児の健全な発育に重要な『葉酸』を摂取できるとうたった健康食品」 消費者の視点から葉酸サプリメントをテストし、過剰摂取への注意などを喚起した報告書です。(日本産科婦人科学会掲載資料) https://www.jsog.or.jp/news/pdf/information20110527_NCAC.pdf

- 日本産科婦人科学会「葉酸摂取による神経管閉鎖障害予防の啓発」 厚生労働省の通知を基に、専門学会として葉酸摂取の重要性を呼びかける文書です。 https://www.jsog.or.jp/news/pdf/20180412_shuuchiirai13.pdf

- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」 健康食品の広告や表示が、消費者に誤解を与えないようにするための法律上のルールについてまとめられた資料です。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf